国際オーソモレキュラー医学会レポート vol.1_血液検査データの活用

2018.12.17

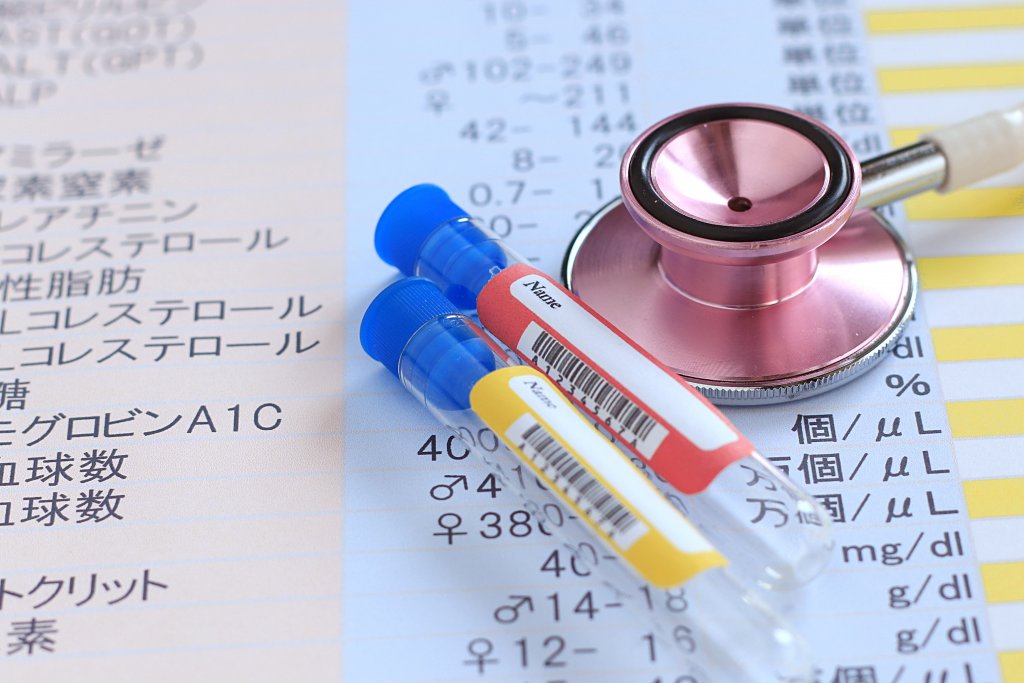

血液検査データについては、一般的な基準値は病気の診断には有用であるが、患者の栄養状態を把握することはできない。国際オーソモレキュラー医学会第47回世界大会において、「血液データの活用~精神疾患領域における応用~」と題し、溝口徹先生(新宿溝口クリニック院長)から、日常測定する血液検査項目の値から患者の栄養状態を把握する方法が報告された。

血液検査により関連する酵素活性や代謝産物を評価それにより栄養状態を把握する

血液は、リアルタイムに患者の状態を反映する貴重な情報を提供してくれる。補酵素として働くビタミンの不足は関連する酵素活性の低下、代謝産物にも影響が出る。つまり血液検査は関連する酵素活性や代謝産物を評価することによって栄養状態を把握することができる。具体的には、AST、ALTの低値はビタミンB6の不足を、LDH低値はナイアシンの不足を示しているという具合だ。溝口先生は、どのような患者であっても、必ず血液検査を行うという。

タンパク質の摂取増加、ビタミンB群、ナイアシン補充により、退行期うつ病が改善

「52歳、女性の症例。6カ月ほど前から強い疲労感を覚え、社交的だったはずが、外出できない、人と会いたくないなどの症状が出るようになった。食欲が落ち表情も乏しくなった。1日に何度も焦燥感やイライラ感が起こる。精神科にて退行期うつ病と診断され、パキシル、レスリン、アモキサン、レンドルミンを処方された。

初診時の検査データは、AST 14、ALT 8、LDH 142、BUN 8、T-cho 162、HDL-cho 63、FBS 92、GA(グリコアルブミン)12.2で特に問題ないようにみえるが、オーソモレキュラー医学の観点からみると、AST、ALTのデータから、ビタミンB群の不足が著しいことがわかる(AST>ALTかつ低値)。さらに、LDHからナイアシンの不足による乳酸代謝の低下、BUN、T-choからタンパク質代謝の低下がわかる。そこで、食事指導と栄養素の補充として、タンパク質の摂取を増やし、ビタミンB群、ナイアシンの補充などが行われた。

約5カ月間の治療の結果、AST 14→24、ALT 8→27、LDH 142→189、BUN 8→12となった。これらは基準値内の変化であるが、オーソモレキュラー医学の観点からは、全く別の代謝が行われていると考えられる。コレステロールは基準値を超えているが、HDL-choも上昇しているので問題ないという説明が患者に必要だろう。FBS、GAも改善したことから、低血糖の時間がなくなり安定してきていると考えられる。約5カ月間の治療で、不眠時にレンドルミン服用すればよいまでに回復した。」

神経伝達物質の代謝においてはビタミンB6、鉄、ナイアシンが重要

溝口先生によると、ビタミンB6が不足するとL-グルタミン酸からGABA、L-ドーパからドーパミン、5-HTPからセロトニンの経路の反応が阻害される。

自費研カタログ関連商品

自費研カタログ関連商品はありません

Clipを上書きしてもよろしいですか?