第2回【本多 一貴 弁護士】根も葉もない投稿に悩まされる状況からレピュテーションマネジメントする方法

2022.06.06

自費研online

弁護士の本多一貴先生のご登場です!

前回、「誹謗中傷について、投稿がされた日から1カ月以内に速やかに動くべし。」とお伝えしました。今回は、レピュテーションマネジメントにおいて重要な、投稿者の特定及び投稿内容の削除について、ざっくりと解説いたします。

そして、多数のSNS・掲示板のうち、医療関係の方々からご相談をお受けすることの多い、Googleマップ(いわゆるGoogleクチコミ)、Twitter、Instagram(これら3つをまとめて、以下「SNS等」といいます。)を想定してお話しします。

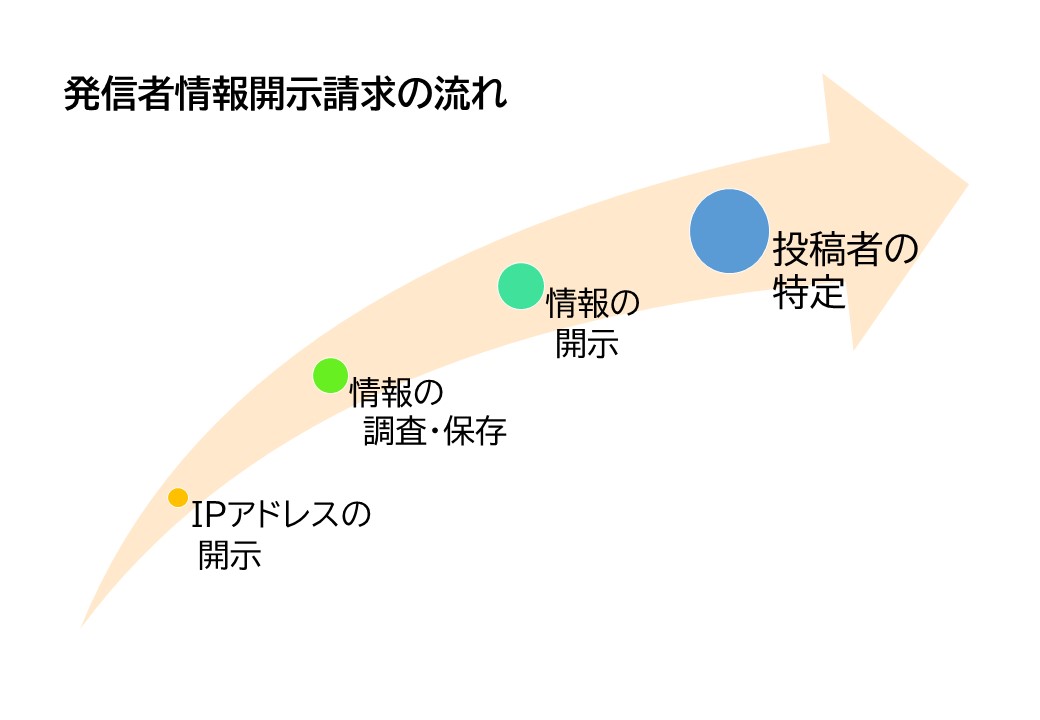

発信者情報開示請求について

「発信者情報開示請求」とは、端的に言えば、投稿者の特定をする手続きを指します。投稿者の特定をすると、投稿者への責任追及(4に後述)が可能になりますが、投稿者特定までに半年から1年程度の期間がかかります。

以下、1から3までは発信者情報開示請求について、4で投稿者の特定後に可能となることについて述べます。

1.IPアドレスを開示してもらう(【必要期間】1~2カ月程度)

まずは、SNS等が保有している投稿者情報すなわち「IPアドレス」について、裁判手続き(仮処分)を行い、開示させます。具体的な流れとしては、裁判所に発信者情報開示等仮処分申立書と証拠等を提出し、こちらの主張が認められた場合に、裁判所が当該SNSに対して、上記情報を開示するよう命令するものです。

この手続きで開示されるのは、投稿者がSNS等にアクセス・ログインした際の「IPアドレス」と、そのログイン時間(以下「IPアドレス等」といいます。)で、この時点では投稿者の特定はできていません。ただ、IPアドレス等は、②の手続きに進むために必須の情報になります。

なお、投稿先によっては、電話番号や電子メールアドレスを保有していることがあるケースもあるため、それらの情報の開示を求めるケースもあります。

2.プロバイダ情報の調査及び保存(【必要期間】1カ月から2カ月程度)

IPアドレス等が判明したら、その情報から、投稿者がSNS等にアクセス・ログインした際に使用したプロバイダ(例えば「So-net」や「KDDI」等)を特定する調査作業を行います。

プロバイダを特定したら、可及的速やかに、そのプロバイダに対し「ログ保存依頼」をする必要があります。というのも、プロバイダは、「投稿時に誰がそのIPアドレスを使っていたか」という「ログ」を保存する期間を決めており、最短で90日でログを消去してしまうのです。

「誹謗中傷について、投稿がされた日から1カ月以内に速やかに動くべし。」と前回述べたのはこのためです。①の仮処分の手続きに2カ月程度かかることも珍しくなく、投稿がなされてから1カ月以内に裁判所に仮処分申立書を提出できなければ、ログ保存期間を超過してしまうリスクが生じます。

また、プロバイダによっては、裁判手続き以外ではログ保存に応じないことがあるため、別途情報消去禁止仮処分という裁判手続をしなければならないケースもあります。

3.プロバイダ情報の開示(【必要期間】1カ月から8カ月程度)

2によって、ログ保存を完了した後は、プロバイダに対し、当該プロバイダが保有している投稿者の情報、すなわち「プロバイダと契約をしている人物の氏名や住所等」を開示させるため、訴訟を提起します。この訴訟で、裁判所がこちらの主張を認めれば、契約者情報を開示せよという判決がなされます。

4.投稿者の特定後について(【必要期間】1カ月から3カ月程度)

投稿者の特定後は、投稿者に対して民事事件及び刑事事件の双方で、責任追及することが可能になります。

⑴ 民事上の責任追及について

ア 裁判外の交渉について

投稿者に対し、「発信者情報開示請求にかかった弁護士費用+損害賠償金」に加えて、今後二度と誹謗中傷をしないことを約束することを要求します。この際、合意内容や特定までの経緯について口外禁止を要求することも可能です。

注意点としては、この段階ではあくまで任意の交渉ですから、投稿者が合意を拒否した場合は、裁判で損害賠償請求をしていかざるを得ないということです。

イ 裁判による請求について

投稿者との間で上記交渉がまとまらなかった場合、訴訟を提起し、損害賠償請求をすることになります。

⑵ 刑事上の責任追及について

発信者情報開示請求によって投稿者を特定した後は、名誉毀損罪あるいは侮辱罪で刑事責任を問うことも可能になります。刑事責任を問う場合、前記手続きのうちIPアドレス開示後を目安に、警察に相談しながら、告訴状作成に着手し、警察に告訴状を受理してもらう流れとなります。

ここで注意したいのは、現行法において、侮辱罪の公訴時効は1年であることです。ゆえに、捜査機関による告訴状受理後の捜査に要する時間も考えると、侮辱にあたる投稿が削除されたことが確認できる日から可能な限り早く告訴状が受理されなければならないという、シビアなタイムリミットがあります。

削除請求について

削除請求については、発信者情報開示請求と異なり、基本的には、仮処分手続きのみで可能になりますので、削除の可否についての結論は、2、3カ月で出されることになります。また、発信者情報開示請求と異なり、ログ保存期間を気にする必要がありませんかから、適宜削除請求を行うことができます。

ただし、削除請求仮処分は、発信者情報開示請求に比して、仮処分が発令されるためのハードルが高く、特に法人に対する投稿は、削除請求はより認められにくい傾向があります。

ゆえに、法的手続で削除請求を求める場合は、証拠収集等により正確性が求められるほか、見通しについて慎重に検討、判断する必要があります。

まとめ

今回は、投稿の発信者情報開示請求と削除請求についての流れを解説いたしました。まとめると、「投稿者を特定するなら、時間との勝負。投稿を削除するなら、より入念に準備する。」ということになります。

次回は、どのような内容の投稿なら裁判所が開示を認めるかなど、発信者情報開示請求における注意点について、踏み込んでお伝えできればと思います。

弁護士 本多 一貴(ほんだ かずたか)先生

【学歴】

東京大学法学部

司法試験予備試験合格

‐‐‐

昭和63年茨城県生まれ。

大学時代、授業を担当していた大学の先輩弁護士の何気ない勧めで、国家公務員から弁護士志望に。現在の事務所にて初めて触れた発信者情報開示請求に携わるうちに、インターネットの誹謗中傷及びレピュテーションマネジメントに興味を抱く。現在はTwitter、Instagram、グーグル口コミ及びその他掲示板等の発信者情報開示請求及び削除請求に関与。インターネット問題のほか、労働事件及び一般民事事件(貸金返還請求や委任契約に基づく報酬支払請求等)も取り扱う。

このページに関するお問い合わせは自費研事務局までお願いします。

https://jihiken.jp/jihiken-ni-toiawaseru/

自費研カタログ関連商品

自費研カタログ関連商品はありません

Clipを上書きしてもよろしいですか?